盧 嘉林– Author –

-

腰痛の症例(温めすぎて悪化する場合)

不調を感じた時に温めたり、冷やしたりするのは生活の知恵ですが今回はそれがいきすぎた場合の症例です。ちなみにこの症例の李士材は『診家正眼』という脈診の有名な著書を書いた人としても知られています。東洋医学 -

腰痛の症例(高齢者のぎっくり腰の場合)

腰痛の症例検討です。東洋医学 -

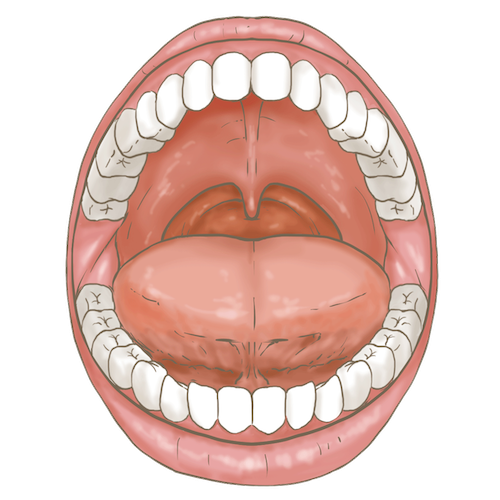

なぜ舌で体調がわかるのか(東洋医学の診察法)

もしかしたら漢方薬局や東洋医学を専門に扱うクリニックで舌を見られた経験があるかたもいるやもしれません。ではなぜ舌から体調がわかるのでしょうか?東洋医学 -

瘀血は黒い血なのか〜中医学から考える〜

先日、SNSで生理時の血の色が黒いと瘀血体質だから気を付けてねという漢方アカウントのポストに、産婦人科の先生が黒い血はただの静脈血であり意味がないという旨の批判のコメントを出されて話題を呼びました。たしかに『中医診断学』でも、問診の項目で「婦人の月経について生理の出血が紫暗で血塊があり、腹痛を伴うものは寒凝血瘀を疑う1」とあります。寒凝血瘀は瘀血の一種で、冷えによって引き起こされる瘀血の一種です。月経時にお腹を温めると腹痛が少し軽くになる方が多いのは、冷えが軽減されそれに伴い瘀血が改善されるためとだ中医学では考えています。話がやや脱線しました。では生理時の黒っぽい血は瘀血と考えてよいのでしょうか?雑記