大阪– tag –

-

【症例集】不眠や頭痛・腰痛などを伴う慢性疲労症候群の男性

30代男性主訴:首や肩・腰の痛み。不眠。慢性疲労症候群の疑い。 3年前より発症。感染症の罹患後、集中力の低下やドライアイ、不眠(中途覚醒)などに苛まれる。クリニックへの通院で回復傾向であったが経過が長くイマイチ治りきらないという思いから、鍼... -

傷寒論43,44条(汗法の鑑別2)

『素問』には、東洋医学の治療原則がさまざま記されているが、陰陽応象大論によれば、病の場所(表裏の違い)によって治療法を変えることの重要性が説かれている。また傷寒論の元になったと言われる『素問』熱論にも、「その未だ三日に満たぬもの(病が浅... -

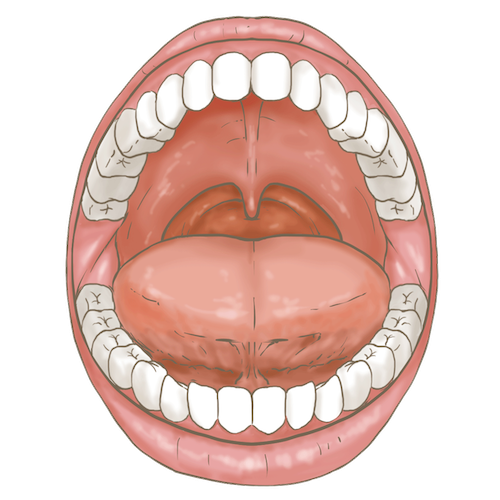

なぜ舌で体調がわかるのか(東洋医学の診察法)

もしかしたら漢方薬局や東洋医学を専門に扱うクリニックで舌を見られた経験があるかたもいるやもしれません。ではなぜ舌から体調がわかるのでしょうか? -

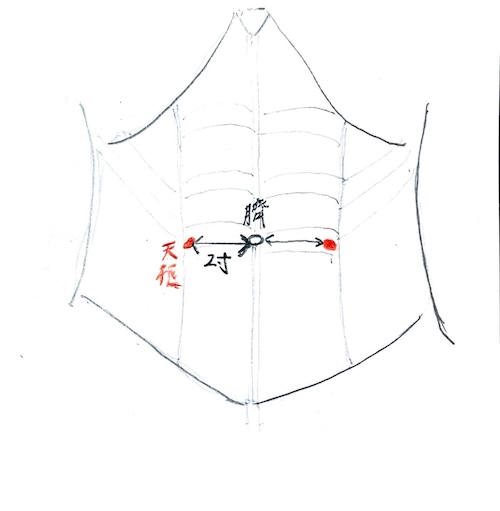

天枢ってどんなツボ?

天枢の治療効果を解剖学・東洋医学・現代のエビデンスから考察します。 -

太衝ってどんなツボ?

ストレス社会と言われる現代ではストレスといかに戦うかという名のものといろいろな養生法が繰り広げられています。ストレスに効くと名高い太衝穴の効果をみてみましょう。 太衝穴の特徴 解剖学的な特徴 太衝(たいしょう)は足の親指と人差し指の間で母趾... -

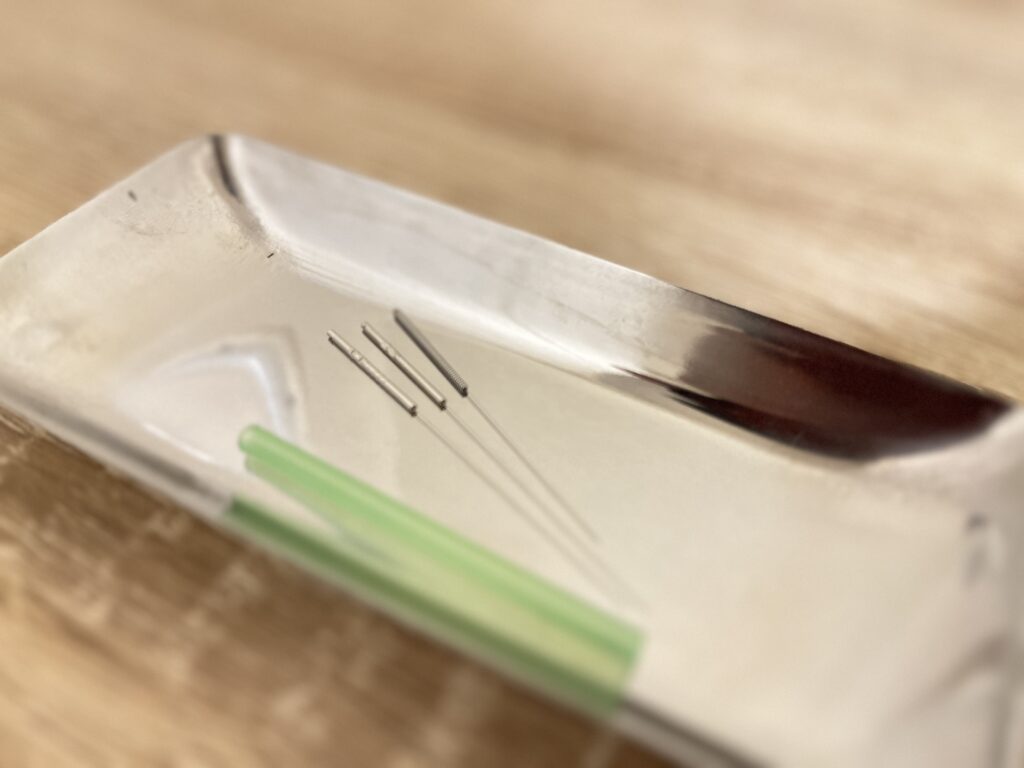

鍼は何本刺せばいいのですか?

何本使うのが適正か -

養生のはなし

春の三ヶ月、これを発陳ハッチンという。天地はともに生まれ、万物は栄える。遅くに寝て早く起きよ。庭に出ればゆったりと散歩し、髪もゆったりとさせ、「生」という字に合う様な心持ちにする。生かして殺すなかれ。あたえて奪うなかれ。これが春の気に応じるということであり、養生の道である。 -

東洋医学の古典から捉える食欲

当院では中医学研究のために三旗塾という研究会に所属しているのだが、そちらの季刊誌に投稿したものです。鍼灸に馴染みのない方には専門的な内容ですが、一介の鍼灸師の頭の中を垣間見ることができますし手に取る機会も少ない雑誌ですのでこちらで再掲さ... -

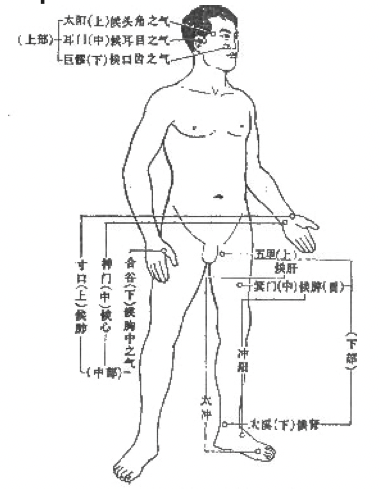

なぜ手首の脈で体調が分かるのか【第一難】

全身から手首へ。脈診のコペルニクス的転換を難経一難からご紹介します。 -

傷寒論14条(桂枝加葛根湯)

寝違えや頚椎症、頚肩腕症候群や首周りの過緊張で起こる耳鳴り、めまい、頭痛など鍼灸院でもよく見られる症状に効果のある桂枝加葛根湯の解説です。