経穴は全部で360個ほどあると言いますが、その効能は多岐にわたります。精力減退のことを古くは腎虚と言いましたが、そんな腎虚に効く経穴、太渓を今回は見てみようとおもいます。

目次

太渓の由来

太渓は内くるぶしの少し下にありくぼみの部分に取穴します。

内くるぶしから降る様子が「溪谷」を連想させるため、太渓と名付けられました。「太」には「大きい」や「甚だしい」という意味があり、腎の原気が集まる重要な部位であるとされています。

現在では使われていませんが、別名で「呂細」と呼ばれていた頃もあります。

太渓の特徴

解剖学的な特徴

筋肉では長指屈筋腱があり、

奥に脛骨動脈の拍動を触れる。

奥に脛骨神経が走るので深く刺すと

かかとへ放散するようにしびれが走るので

注意して刺す必要があります。

東洋医学的な特徴

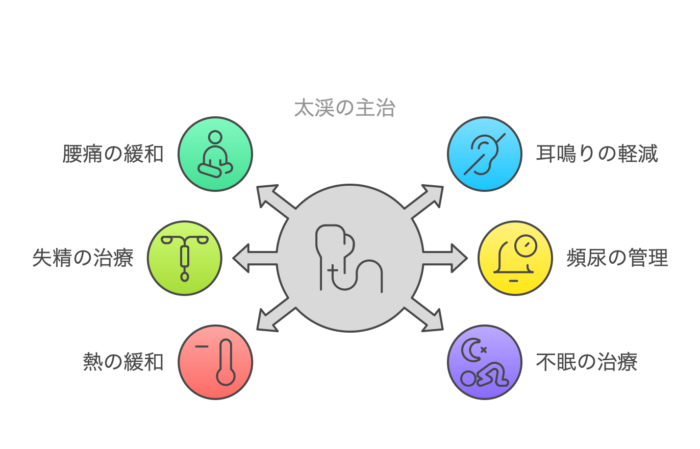

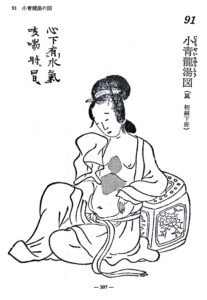

腎経の原穴ということもあり、腰痛、耳鳴り、失精、頻尿、下肢の冷え1 などの症状に効果がある。そのためいわゆる東洋医学的な腎虚と呼ばれる病症に応用される。このほかにも、発熱、発汗異常、喉の痛み、腹部の膨満感2など熱証と思しき人にも応用される。冷え(寒証)によって悪化する人にも暑さ(熱証)によって悪化する人にも使える経穴である。

このほかにも、不眠や心煩3などにも使われていた歴史があり、腎陰と少陰経を通じて心熱を瀉することができると考えられる。

-300x300.jpg)