普段少しずつ読んでいる論文を【論文抄読会】というタイトルで公開していこうかと思います。公開する目的はいろいろとありますが、当院の学術的な活動を知ってもらいたいこと、そして日本で認知されている以上に鍼灸には可能性があり世界中で研究されていること、EBMを実践する臨床鍼灸師の仲間を増やしていきたいことなどが主な理由です。

機能性消化管疾患への鍼灸の潜在的な効果

原著論文はこちら

機能性消化管疾患への鍼灸の潜在的な効果;システマティックレビューとメタ解析

Potential benefit with acupuncture in functional gastrointestinal disorders: A systematic review and meta-analysis

今回の論文は2025年に発表された最新のものです。機能性消化管疾患(FGIDs)とは、検査などで炎症、潰瘍、がんなどがないにも関わらず、患者さんが消化器系の不調をうったえるものを言います。機能性消化管疾患(FGIDs)は次のような病気の総称です。

- 機能性ディスペプシア (FD) (Functional Dyspepsia)

- 過敏性腸症候群 (IBS) (Irritable Bowel Syndrome)

- 機能性便秘 (FC) (Functional Constipation)

- 機能性下痢 (Functional Diarrhea)

- 食後愁訴症候群 (PDS) (Postprandial Distress Syndrome) etc

システマティックレビュー とメタ解析について

論文にはいろいろな種類がありますが、レビュー(総説)はその一つの形式です。レビューには次のような種類があります。

- ナラティブレビュー

専門家が知見をまとめたもの - システマティックレビュー

検索ルールと文献の選抜基準をあらかじめ決めて論文を収集し、集めた論文を吟味したもの - メタ解析

どのような作成手順でも良いが、それぞれの論文を定量的にまとめたもの。

つまりこの論文のタイトルは「システマティックレビューとメタ解析」なので検索ルールと文献の選抜基準をあらかじめ決めて論文を収集し、集めた論文を定量的にまとめたものという形式をとっているということです。システマティックレビューとメタ解析は相性が良いので一緒に行われることが多いです。

PECO

忙しい臨床家や実務家が論文を読むためには要点を掴む必要があります。そのためにPECOというテクニックがよく用いられるので、ここでもPECOを書き出してみます。PECOとは

- Patient(どんな患者に)

- Exposure(どんな治療、検査をしたら)

- Comparison(どんな治療、検査と比べて)

- Outcome(どうなるか)

の頭文字を取ったものです。忙しい中で論文を読むテクニックとしては便利ですね。この論文のPECOを見てみましょう。

| Patient(どんな患者に) | 機能性消化管疾患(FGIDs)成人患者。 |

| Exposure(どんな治療、検査をしたら) | 鍼治療(Acupuncture)。 |

| Comparison(どんな治療、検査と比べて) | ・偽鍼(Sham acupuncture) ・西洋薬(Active control) |

| Outcome(どうなるか) | 全体的な消化器症状の変化に対する奏効率(Response to overall GI symptom change) |

つまり偽針や薬物治療に比べて鍼がどれだけの効果があるかを調べた研究だということです。

偽鍼との比較

偽鍼(sham acupancture)とは、)針のような道具で患者さんが(先入観・バイアスをなくすため)針治療を受けているかどうかを隠すものです。

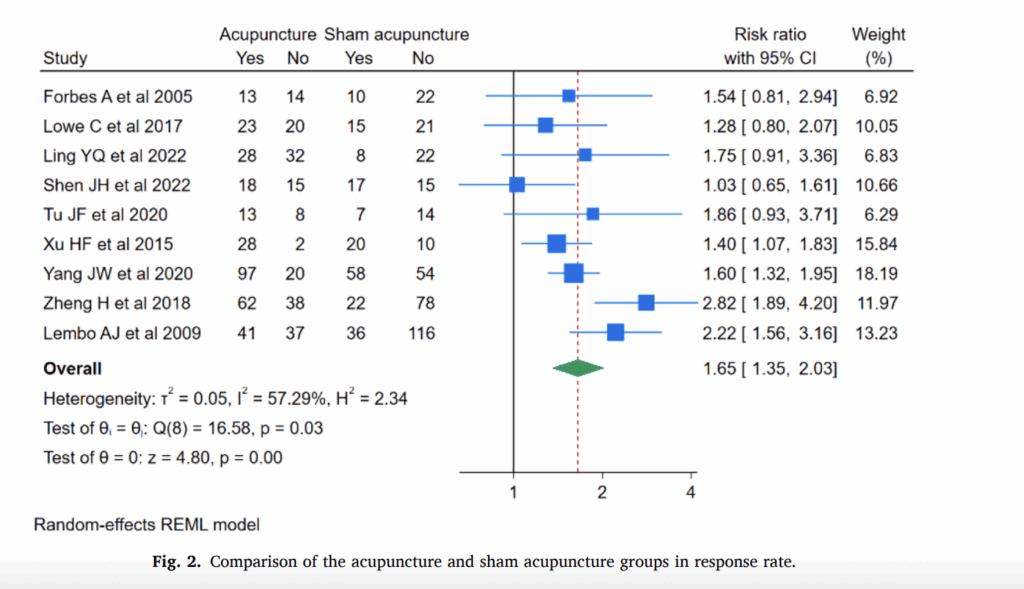

これによると、

- 針治療を受けた総数:509人

改善あり : 323人

改善なし : 186人 - 偽鍼を受けた総数:545人

改善あり : 193人

改善なし : 352人

鍼がどれだけ効果があったかは相対リスク比(RR:Risk Ratio)で示されています。RR; 1.65 (95% CI: 1.35-2.03)となり、針には効果があることが示されています。

しかし、この相対リスク比は臨床で使いにくいので、絶対リスク減少(ARR:Abusolute Risk Reduction)も算出しましょう。

リスク比は偽鍼が35%、針治療群が63%なので、ARRは63% -35% = 28%です。鍼をすると治療しないより28%改善しやすいという結果です。

ただARRだと具体的な実感が分かりにくいので、人数になおす方法もあります。これがNNT(number need to treat)で、治療効果が出るまで何人治療する必要があるかを算出できます。NNTはARRの逆数を取ると出るので、1/0.28 ≒ 3.6。 3.6人(約4人)治療すると1人に効果があることがわかります。まとめましょう。

| 指標 | 意味 | 数値 |

|---|---|---|

| 相対リスク比 (RR:Risk Ratio) | 治療を受けた人が、受けなかった人に比べて、何倍良くなりやすいか | 1.65(倍) |

| 絶対リスク減少 (ARR: Absolute Risk Reduction) | 治療を受けることで、改善する人が何%増えるか | 28% |

| 治療必要数 (NNT:number need to treat) | 『1人』を追加で救うために、何人にその治療を行う必要があるか | 3.6人 |

NNTが約4人なのをどう見るかですが、1桁なのは治療法として劇的に効果がある部類です。

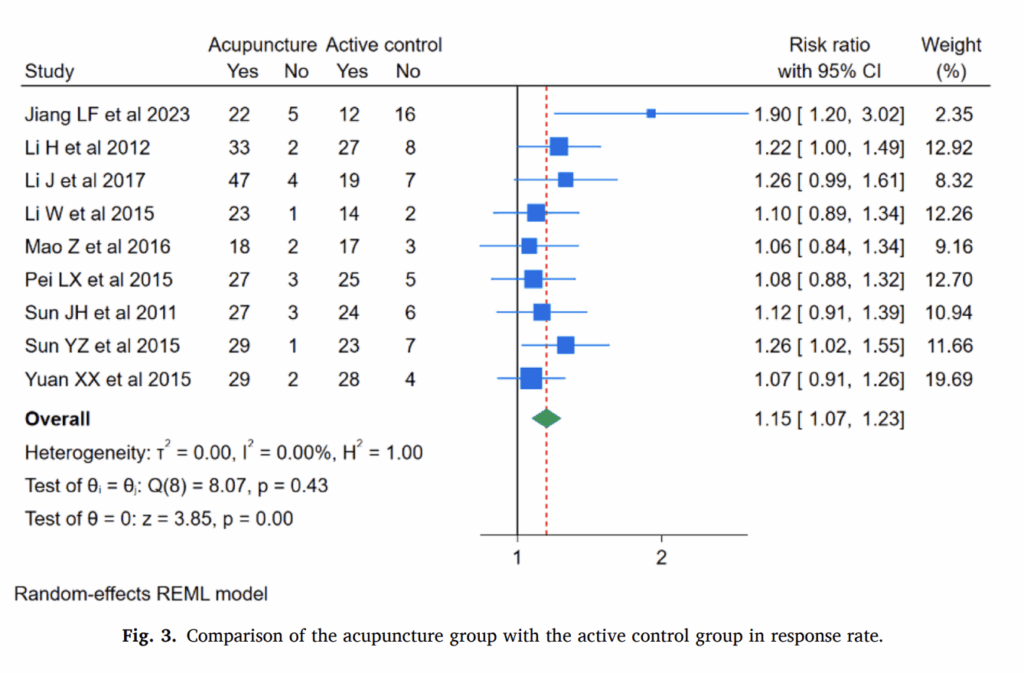

薬物治療との比較

「何もしないに比べたらそりゃ鍼も効くだろう。」と言うのが一般的な見解かと思うので、薬物治療との比較も見てみましょう。

| 指標 | 意味 | 数値 |

|---|---|---|

| 相対リスク比 (RR:Risk Ratio) | 鍼治療を受けた人が、薬物治療を受けた人に比べて、何倍良くなりやすいか | 1.15(倍) |

| 絶対リスク減少 (ARR: Absolute Risk Reduction) | 鍼治療を受けることで、改善する人が何%増えるか | 15.2% |

| 治療必要数 (NNT:number need to treat) | 1人を追加で救うために、何人にその治療を行う必要があるか | 約7人 |

先ほどの偽鍼に比べるとやや見劣りしますが、薬物治療に比べても効果があるのは驚きですね。相対リスク比の95%信頼区間も1を上回っているので鍼が薬物治療に比べても良く効いてくれているのが分かります。先ほどと同様にNNTが7は劇的に効果のある部類でこれだけ見るとバイアスを疑いたくなります。

バイアスチェック

人は不正をしようとしなくても、無意識に良い結果を集めたりしようとするものです。メタ解析はバイアスが非常に多くなりがちなことが知られています。

メタ解析におけるバイアスはとりあえず四つ押さえると良いでしょう。

- 出版バイアス(都合の良いものだけが出版されるバイアス)

- 異質性バイアス(研究デザインや研究対象の違いによるバイアス)

- 元論文バイアス(そもそもの元論文にバイアスがある)

- 評価者バイアス(偏ったデータベースから集めてしまうバイアス)

今回はこのうち、定量的に算出できる出版バイアスと異質性バイアスに焦点を当ててみましょう。

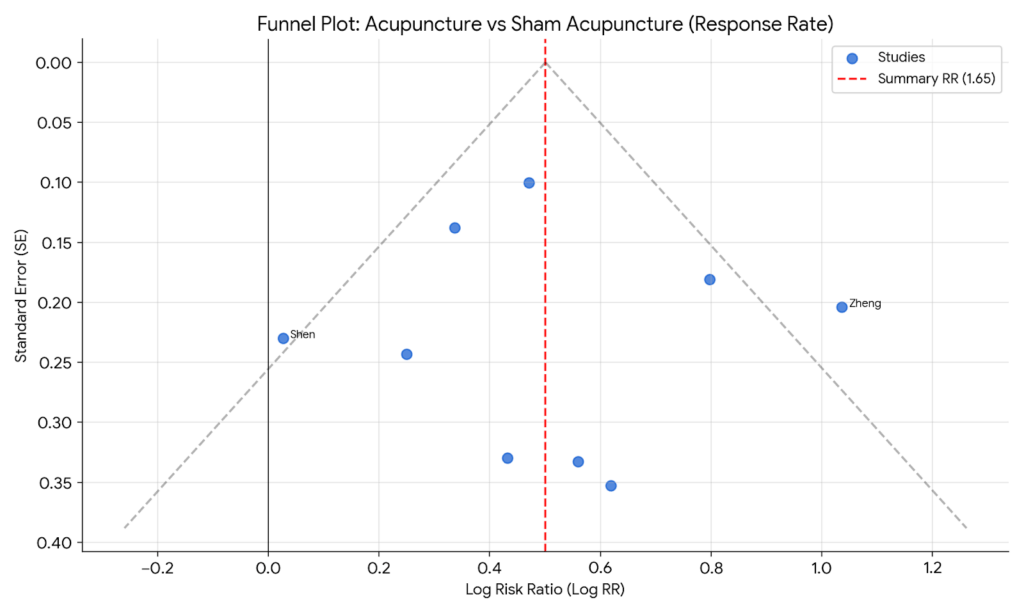

出版バイアス

出版バイアスとは都合のいい結果だけを出版し、結果の悪いものは公表(出版)しないバイアスです。出版バイアスがあるかどうか調べる方法としてファンネルプロットがあります。横軸に効果量、縦軸に結果のばらつき(偏差)のグラフを作り、メタ解析に使った元論文をプロットするとできるのがファンネルプロットです。

鍼と偽鍼

ファンネルプロットは赤線が論文の平均的な効果。プロットされた論文が左右に配置されて三角形状(偏差が少なくなるほど効果が平均的な効果)に収束すると出版バイアスが少ないとされています。このグラフから見れば鍼と偽鍼では出版バイアスは少ない(針には効果がある)と言えるでしょう。

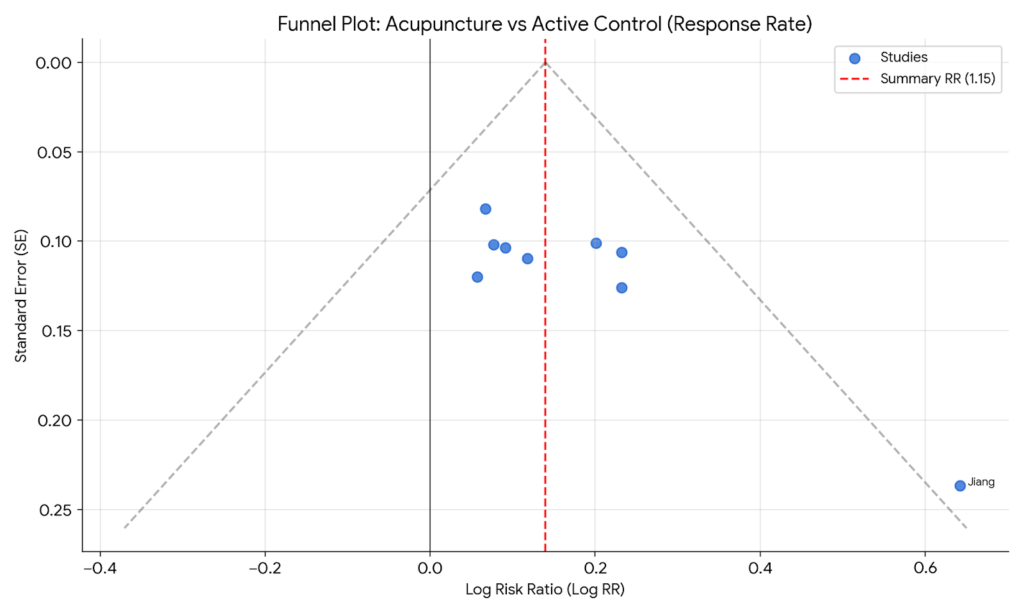

鍼と薬物治療

一方で鍼と薬物治療の比較では、プロットが一部に偏り、右下に外れ値があるようなグラフになっています。これは出版バイアスがある(薬物治療より鍼が効く論文を集めすぎて、結果が偏っている)と言えるでしょう。

ちなみにファンネルプロットでは元論文が10本以上必要とされています。この論文は9本しかないので、正式に評価することはできませんが、参考にはなるでしょう。

異質性バイアス

もう一つこの論文でも、調べられているバイアスが異質性バイアスです。異質性バイアスは「統合対象の研究がそもそも同じものを測っていないせいで、効果推定が歪む」バイアスです。この論文では施術のやり方の違いやIBS(過敏性腸症候群)、FC(機能性便秘)、FD(機能性ディスペプシア)など複数の疾患が含まれていることから異質性が高めに算出されています。異質性(I2)は50%を超えると高い(同じものを測っていないので効果が歪む)とされます。今回の論文での異質性を見てみましょう。

- 鍼VS偽鍼; I2 = 57.29%

- 鍼VS薬物治療;I2 = 83.36%

特に鍼VS薬物治療で異質性が高めに出ています。論文の著者も鍼VS薬物治療においては説明しきれないバラツキがあると言及しています。

まとめ

この論文の読み方は様々あると思いますが、自分は鍼が機能性消化管疾患において十分可能性のある治療法なのだなと改めて再確認しました。機能性消化管疾患でよく処方されるアコファイドが、NNTで6程度だと言うことを考えれば、この論文のバイアスがある程度あったとしても鍼治療(NNT; 4)は機能性消化管疾患に良い選択肢なのではないでしょうか。一方で薬と鍼の比較では、バイアスが強すぎて評価できそうにないと言うのが正直なところです。鍼と薬を比較した研究があれば、また調べたいですね。

参考文献

Potential benefit with acupuncture in functional gastrointestinal disorders: A systematic review and meta-analysis

『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください。』 日本医事新報社

-211x300.jpg)

コメント