これは鍼灸師や漢方家に向けた専門的な記事です。

東洋医学にはいくつかの治療原則がありますが、

「表証があっても裏虚を優先せよ」

はそのうちの一つです。

今回はその原則が生まれるきっかけとなった条文を見ていきます。

原文

脈、浮緊なる者は、法当に身疼痛す、宜しく以て汗を以って之を解くべし。

もし尺中に遅なる者は、発汗を以てすべからず。何を以て然るを知るや。栄気不足、血少なるが故なり。

脈浮緊者,法当身疼痛,宜以汗解之。假令尺中遅者,不可発汗。何以知然?以栄気不

足,血少故也。(50条)

脈浮緊は太陽病の傷寒

脈、浮緊なる者は、法当に身疼痛す。宜しく以て汗を以って之を解くべし。

脈浮緊者,法当身疼痛,宜以汗解之。

脈が浮緊で体に痛みがあるものは太陽病の傷寒(麻黄湯)の適応です。浮脈は邪気と正気が表にいることを示し、緊脈や体の痛みは寒邪による収斂性が引き起こすとされています。これは太陽病の傷寒と呼ばれる病態で、汗をかかす方法(汗法)によって改善することが知られています。

表証があっても裏虚を優先せよ

もし尺中に遅なる者は、発汗を以てすべからず。何を以て然るを知るや。栄気不足、血少なるが故なり。

假令尺中遅者,不可発汗。何以知然?以栄気不足,血少故也。

一方でどんな表証(太陽病の傷寒)でも汗をかかせたらいいのか?と言えばそんなことはありません。どのような場合に発汗させるべきではないのでしょうか。太陽傷寒は表で邪気と正気が争う病態でしたが、邪気と争うためには人に十分な正気がなければなりません。しかし正気の充実しない者に発汗を促すと正気(体力)をより一層奪うことになります。そこで正気の充実度が発汗できるかどうかの一つの基準になります。これを『傷寒論』では「尺中に遅なる者」として脈から判断しています。

尺中遅をどう解釈する?

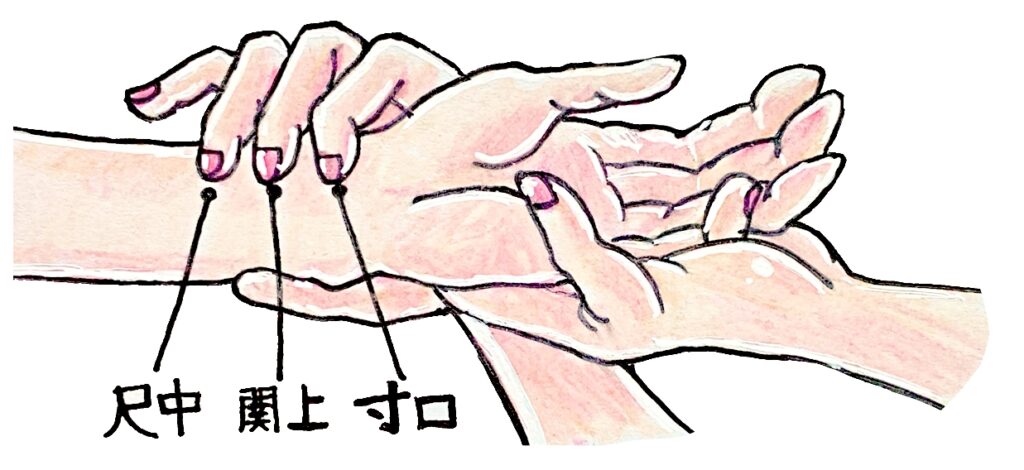

「尺中遅」とは図の薬指の部分、いわゆる尺中の脈が遅いことを言っています。尺中は中医学の世界では、下焦(腎・肝・精や血)の所見が現れるとされています。

一方で「遅(脈)」とは何でしょうか?具体的には、中医学の世界ですと一息四至(一呼吸に脈が4回打つ)のを正常としているので、それよりも遅い脈を遅脈としています。この「尺中遅」をどう読み解くかがこの条文のキモになります。

成無己の説

彼の執筆した『注解傷寒論』の中で、『霊枢』の栄衛生会篇の「血を奪うは汗なし(奪血者無汗)」という一節を引用して、「尺中遅」の営気不足を血虚の所見として解釈しました。

柯琴と汪苓友との説

柯琴は著書の『傷寒来蘇集』の中で、「尺は真元を主り,遅血少きとなす。発汗は陰液を動かす。営血既に虚すれば、汗を強発すれば陰陽両傷し、亡陽・痙攣を招く」と述べ「尺中遅」が単に血虚のみならず真元の虚(裏虚)も存在することを示唆しました。一方で汪苓友『傷寒論弁証広注』のなかで、血を生成するために中焦から立て直す必要性を強調して「健中法」を提唱し小健中湯などを応用しました。

彼らは「尺中遅」を血虚という体全体の状態と判断するだけにとどまらず、定位として臓腑がその治療点であるとの考えを示しました。

呉鞠通の説

呉鞠通は著書の『温病条弁』のなかで、「尺中遅」を「傷寒に尺中遅あれば汗を禁ず。温病に陰虧(陰液不足)あれば亦た汗を禁ず」として陰液の不足として解釈し直しました。これは成無己が唱えていた血虚の説に加えて陰虚と津液不足まで解釈を拡張することになりました。

まとめ

それぞれの医家の解釈から、現代では「尺中遅」は単に尺中が遅いというだけではなく「弱い、渋滞している、力がない、流れよく鼓動しない」などの裏虚のニュアンスを含む所見として解釈されています。それぞれの医家には独自の解釈がありますが、表証でこの所見が見られた場合は汗法によって瀉法するのでなく、裏虚を充実させてから発汗させるべきであるという共通見解があります。具体的には葱白七味飲などの処方はこの理論をもとに作られたとされています。

今に応用する

麻黄湯をはじめとした辛温解表薬は血虚や陰虚の人には使わないことが知られていますが、これはこの条文が基礎となって生まれた知識の一つです。また日本では吉益東洞一派が「尺中遅」を腹診に読み替えて、臍より下(小腹)が虚している場合がこれに相当するといった説も提唱しています。一介の鍼灸師としては、表証だからと安易に発散させずに脈はもちろんのこと問診や経穴の反応などから裏虚をしっかりと鑑別する必要性を改めて学べる条文です。